사람은 어떤 존재인가

‘사람을 어떤 존재로 보는가’는 심리학의 근본 문제입니다. 사람을 동물과 본질적으로 동일한 생물학적 존재로 보는가 아니면 동물과는 질적으로 다른 사회적 존재로 보는가에 따라 심리학 이론이 결정적으로 달라지기 때문입니다. 사람은 생물학적 존재다라는 주장과 사람은 사회적 존재이다는 주장, 그리고 사람은 생물학적 존재인 동시에 사회적 존재다라는 3가지 주장이 있을 수 있지만 김 소장은 다른 두 개의 주장은 결국 같은 것이라면서 사람은 사회적 존재라고 주장합니다.

이기적 유전자를 가진 동물인 사람, 개미, 벌 등이 자기희생적인 행동을 하면서 이타적인 행동을 하는 이유를 사람이 사회적 존재임을 인정하는 진화심리학자들은 종족 생존을 위한 맹목적인 방어 행동으로 설명하는데 이는 이성을 가진 동물, 지적으로 뛰어난 동물로서 사람을 보는 주장일 뿐이며 결국 사람을 생물학적 존재로 보는 견해와 본질적으로 다르지 않다고 김 소장은 주장합니다.

“사람한테 더 중요한 것이 생물학적 동기일까요, 아니면 사회적 동기일까요?” 이 질문에 답은 반반으로 갈린다고 합니다. 질문을 바꿔보면 어떨까요? “여러분은 생물학적 동기를 실현하기 위해서 살아가나요? 아니면 사회적 동기를 실현하기 위해서 살아가나요?” 이 답은 90퍼센트 이상이 사회적 동기라고 대답합니다. 사람은 사회적 존재라는 주장입니다. 김 소장은 현존하는 심리학 이론 중에서 사람이 본질적으로 사회적 존재라는 입장에 서 있는 이론이 없다며 안타깝다고 합니다.

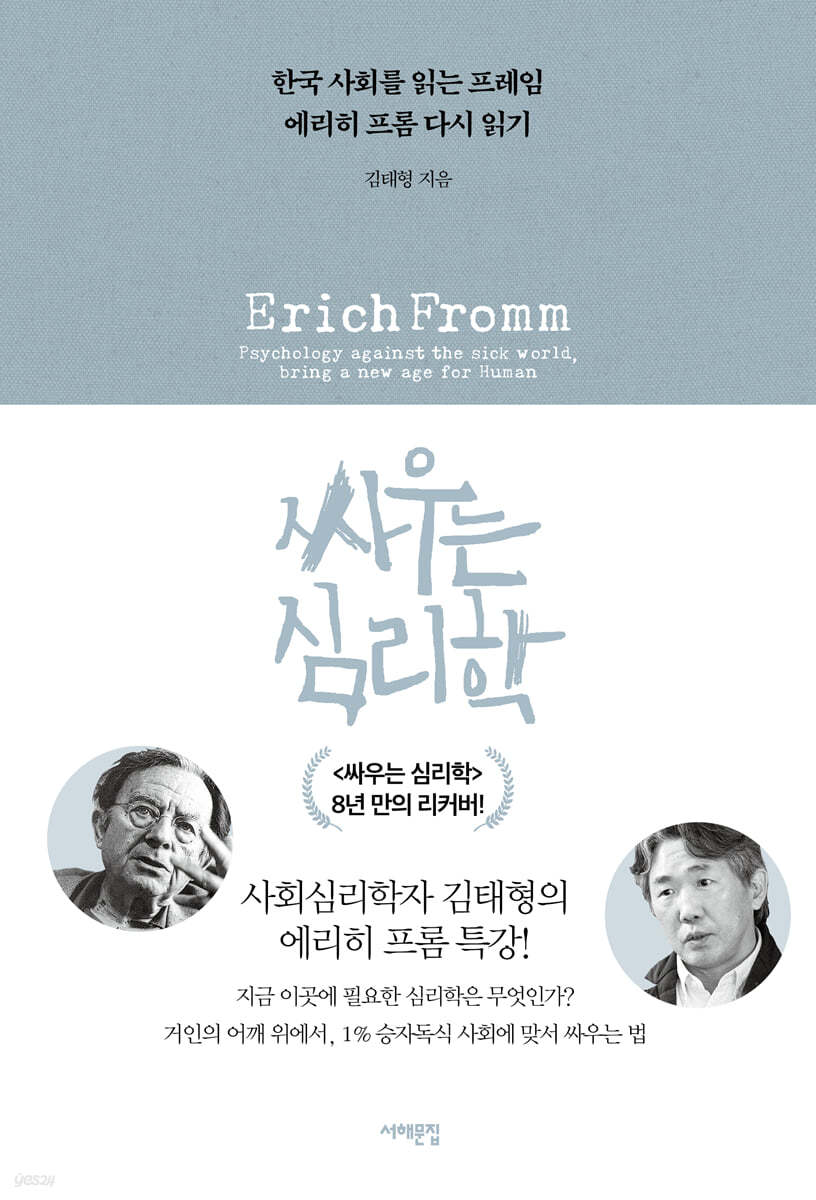

어떤 사람들은 인본주의 심리학이 있지 않느냐는 질문을 할지 모르지만 김 소장은 인본주의 심리학은 프롬의 탁월한 심리학 이론 중에서 ‘혁명성’을 완벽히 거세한 개량품 혹은 모조품이라고 할 수 있다고 주장합니다. 인본주의 심리학이 인간의 ‘사회적 욕구’를 강조하는 등 나름대로 생물학주의적 인간관에서 벗어나려고 시도했지만 사람의 성장과 발전을 주관적이고 개인주의적인 자아실현과 동일시했다는 비판을 합니다. 그러면 김 소장이 주장하는 심리학이란 사회를 변화 개조하는 혁명성이 있는, 객관적이고 집단적인 자아실현을 추구할 수 있는 가능성을 가진 심리학을 말하는 것이라 짐작을 할 수 있습니다. 이 주장을 최초에 한 에리히 프롬의 심리학을 소개하고 비판하면서 그의 주장을 펼친 책이 ‘싸우는 심리학’입니다.

‘사람이 사회적 존재다’라는 명제는 생물학적 존재를 부정한다는 말이 아닙니다. 이 명제의 진정한 의미는 사람이 ‘본질적으로’ 사회적 존재라는 것, 그러므로 인간 본성 역시 이에 의해서 규정된다는데 있습니다. 이러한 관점을 바탕한 심리학은 다음과 같은 일련의 견해를 지지합니다. 첫째, 동물의 진화 역사와 사람의 역사는 질적으로 완전히 다릅니다. 자연발생적 진화와 목적의식적 진화의 차이를 말합니다. 둘째, 사람의 기본 동기는 사회적 동기입니다. 위의 질문에서 확인하신 내용입니다. 셋째, 인간 심리에 결정적인 영향을 미치는 것은 몸이나 뇌가 아니라 사회입니다.

에리히 프롬은 인간 심리를 올바로 이해하려면 구체적인 현실과 괴리된 추상적인 인간이 아니라 ‘현실 속의 인간’, 즉 세계와 관계하면서 살아가는 현실적이고 구체적인 인간을 연구해야 한다고 주장하면서 후에 자신의 심리학 이론을 ‘인본주의적 정신분석학’이라고 명명했습니다. 그럼 프롬의 정신분석학의 주요 특징은 무엇일까요? 첫째, 정신분석학의 비판 정신을 계승하여 전투성을 유지한다. 둘째, 사람의 무의식에 계속적으로 깊은 관심을 기울인다. 셋째, 정신 건강을 해치는 잘못된 사회를 비판한다. 넷째, 병든 세상에 대한 적응이 아닌 변혁을 권장하며, 변혁을 위한 이론을 탐구한다. 김 소장의 책은 프롬의 이론을 소개하고 비판하면서 내용을 전개합니다.

'매일 에세이' 카테고리의 다른 글

| 싸우는 심리학-한국사회를 읽는 에리히 프롬 다시 읽기. 김태형 지음 5 (0) | 2024.02.02 |

|---|---|

| 싸우는 심리학-한국사회를 읽는 에리히 프롬 다시 읽기. 김태형 지음 4 (2) | 2024.02.02 |

| 싸우는 심리학-한국사회를 읽는 에리히 프롬 다시 읽기. 김태형 지음 2 (1) | 2024.01.30 |

| 싸우는 심리학-한국사회를 읽는 에리히 프롬 다시 읽기. 김태형 지음 1 (1) | 2024.01.30 |

| 한 사람의 마을. 류량청 지음. 글항아리 간행 5 (0) | 2024.01.30 |