신록의 말

고등학교 시절의 일입니다. 봄볕이 너무 좋은 날이었습니다. 어떻게 시간이 났는지 기억은 나지 않지만 운동장 낮은 콘크리트 스탠드에 앉아 이런저런 이야기를 하고 있었습니다. 얼마나 햇볕이 좋은지 모두가 교복의 목깃을 조이든 후크를 풀고 윗 단추 하나도 풀고는 갑갑한 가슴에 봄볕을 모았습니다. 겨울을 이기고 난 새싹처럼 한 녀석이 말을 했습니다. “이런 날씨에 놀지 않으면 하나님에 대한 모독이다” 같이 웃고 동조를 했습니다. 그러나 놀러 나간 친구는 한 명뿐이었습니다. 자유를 찾아 떠난 그 친구는 다음날 담임선생님에게 많이 맞았습니다. 어디 갔냐는 선생의 질문에 그 아이는 묵묵부답한 채 맞기만 했습니다.

제가 놀지 않으면 하나님에 대한 모독이라는 말을 기억한 것은 대학시절이었습니다. 교정을 흐르는 냇가에 앉아 강의 시간과 시간 사이에 생긴 빈 시간을 보내다 나무들 사이로 새어든 빛이 잠자던 기억을 깨웠습니다. 마침 같이 있던 친구 둘도 제가 기억한 말에 고등학교 그때 그 친구들처럼 웃었습니다. 그리고 주섬주섬 가방을 챙겨 학교를 떠났습니다. 세 명이 함께 들렀던 곳이 국제시장의 찐빵집이었고, 깡통시장이었으며 자갈치 시장 앞바다였습니다. 장전동에서 버스가 한참 만에 데려다준 곳이 그곳이었습니다. 아마도 고등학교 그 친구가 간 곳은 우리들이 찾은 이곳보다 더 낭만적이고 하나님을 기쁘게 할 만큼 풍광이 좋은 곳이었을 것이라고 생각한 것은 선각자를 우러러보는 마음 때문이었을 것입니다. 우리는 다음 날 아무런 제재도 받지 않았습니다. 신록의 말을 들을 수 있었던 귀가 있었던 시절이었습니다.

절경 앞에서 절망한다

뭐라 이를 수가 없다

마치 말을 익히기 전의 아기처럼

첫 모음과 자음을 궁리 중이다

궁리 중이기만 하다

가르치는 아이 하나는 왜 지각을 했느냐는 힐책에

주말 사이 온 도시가 신록으로 물들어버려서

길을 잃고 말았다고 했다

그때 나는 왜 그리 쉽게 야단을 쳤을까

맹랑한 봄의 새 독도법을 윽박질렀을까

따분한 건 나의 노래였나 보다

함부로 부른 노래 속에 잃어버린 풍경들이었나보다

해마다 봄이면 몸져눕는 어머니처럼,

반백년 전의 산통을 되새김

되새김질하며 돋아나는 저 신록 속에 저릿한

무엇인가 있구나 차라리 아기처럼

뭐라 말은 못해도 두 눈이 빛나는

아기처럼만 있었어도 좋았을 것을

잃어버린 절경이여

돌아가자 시무룩해진 봄에게로

뭐라 할 수 없는 신록의 말들에게로

'매일 에세이' 카테고리의 다른 글

| 오늘 역사가 말하다. 전우용 지음. 투비북스 간행 2 (0) | 2024.01.05 |

|---|---|

| 오늘 역사가 말하다. 전우용 지음. 투비북스 간행 1 (2) | 2024.01.04 |

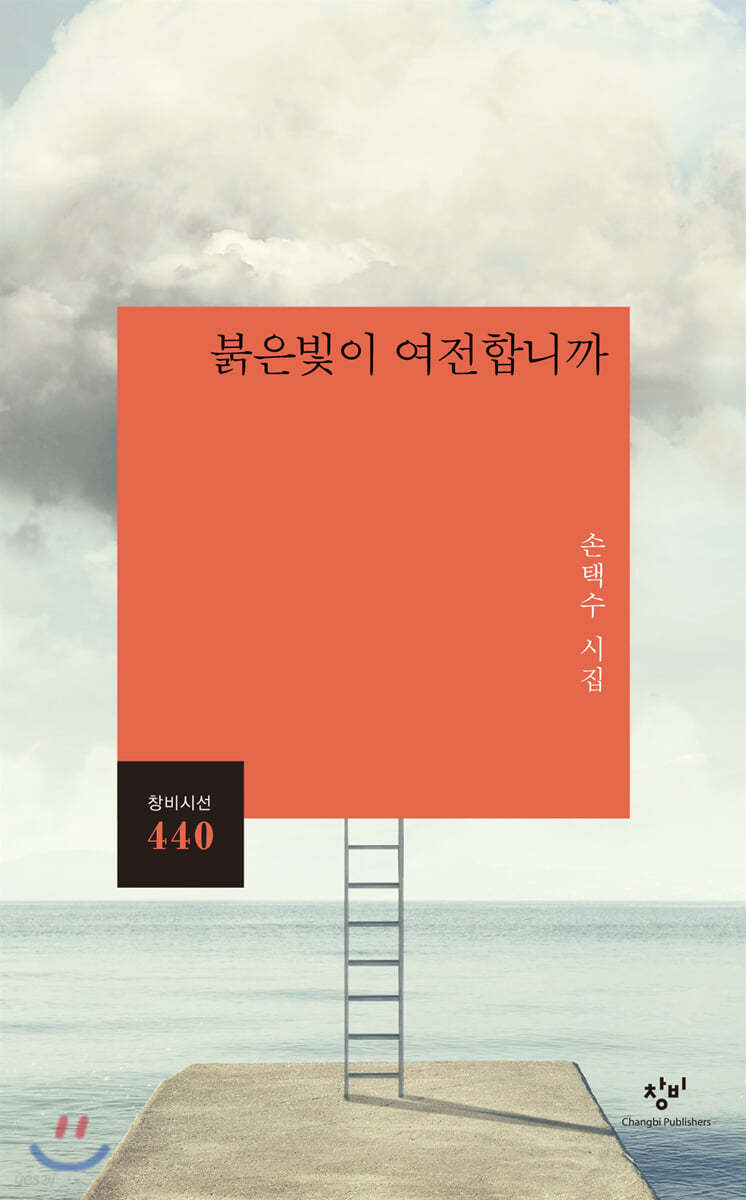

| 붉은 빛이 여전합니까. 손택수 시집. 창비시선440. 3 (0) | 2024.01.01 |

| 붉은 빛이 여전합니까. 손택수 시집. 창비시선440. 2 (2) | 2024.01.01 |

| 붉은 빛이 여전합니까. 손택수 시집. 창비시선440. 1 (1) | 2024.01.01 |